为什么算法并不总是能够控制我们发现伟大艺术的方式

该算法的矛盾之处在于,它被设计为高度个性化:它会记录用户的偏好并推荐可能吸引该特定用户的东西。然而,这是传播相同内容的最快方法之一。

我认为 2021 年的一篇关于 Netflix 推荐系统的论文很好地说明了为什么会出现这种情况。该论文的作者、传播策略师Niko Pajkovic旨在研究 Netflix 的推荐系统如何运作以及它如何影响个人品味。

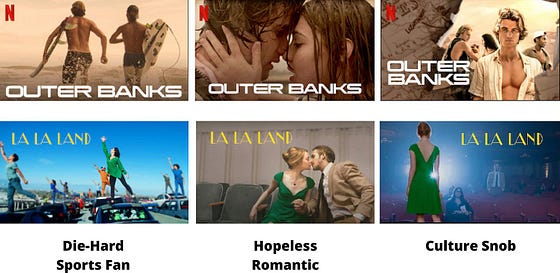

帕伊科维奇设计了一组具有不同性格的虚假账户,如“文化势利者”、“铁杆体育迷”和“绝望的浪漫主义者”。这些个性的人严格观看符合他们个人资料的节目:势利者只看艺术电影和不知名的外国导演,同时避开真人秀;体育迷只看以剧烈体育活动为特色的节目,忽略浪漫喜剧,而浪漫主义者只看介于高雅和低俗之间的高戏剧节目。不出所料,每个账户的主页一开始都显示相同的节目。但随着每个账户开始观看符合他们“个人品味”的节目,情况发生了变化。在实验的第五天,势利者的账户展示了一排“广受好评的作者电影”,而“绝望的浪漫主义者的电影”占据了浪漫主义者的推荐。两周后,每个个人资料都显得高度个性化,Netflix 的推荐系统似乎通过提供符合每个观众喜好的电影来迎合不同的品味。

至少,乍一看是这样的。

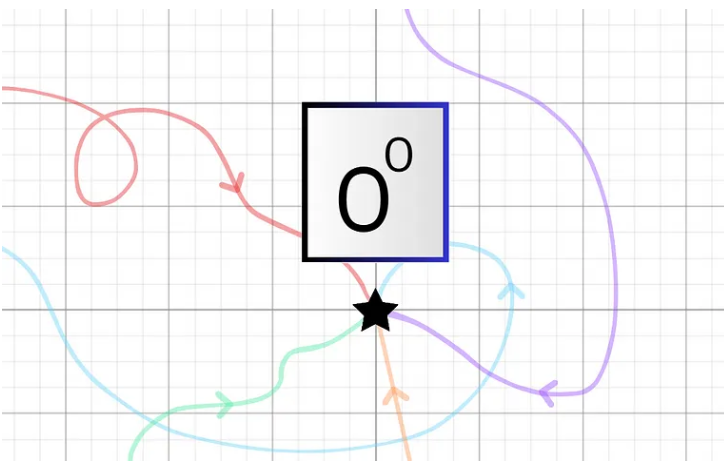

随着时间的推移,帕伊科维奇注意到一个奇怪的现象:某些节目会被推荐给所有个人资料,即使它们不一定符合个人资料的品味。例如,Netflix 制作的《外滩探秘》是一部青少年悬疑剧,无可救药的浪漫主义者可能会喜欢,但我猜势利小人和体育迷不太可能喜欢。或者音乐剧《爱乐之城》,势利小人可能会喜欢,但我怀疑体育迷不会喜欢。问题是他们的缩略图是相应地个性化的。以下是每个个人资料的节目截图。

如果我是体育迷,而且对这些节目一无所知,我一眼就会认为《外滩群岛》是一部关于冲浪的电视剧,而《爱乐之城》是一部关于城市舞者的电影。如果我是一个无可救药的浪漫主义者,前者在我看来就像是一部以海滩为背景的青少年爱情故事,而后者则是 50 年代一对情侣之间的爱情故事。

宽容的观点认为,Netflix 的算法通过个性化缩略图和吸引观众探索他们通常会忽略的节目来拓宽视野。然而,不那么宽容的观点认为,Netflix 本质上是通过强行向用户提供某些节目来操纵人气,而不顾他们的品味。通过改变相同内容的呈现方式,使其看起来更符合用户的喜好,平台可以操纵人们接触的内容,从而优先考虑自己的议程并继续使文化同质化。

这就是为什么“改进”算法并不是正确的解决方案。

大型科技公司天生就优先考虑股东回报。记者兼作家 Cory Doctorow很好地描述了这种模式:

“首先,他们(这些平台)对用户很好;然后他们虐待用户,以便为他们的商业客户提供更好的服务;最后,他们虐待这些商业客户,为自己收回所有的价值。”

除非大型科技公司的领导层突然变得不那么贪婪,否则网络平台最终的“变质”是不可避免的。因此,创作者和消费者的长期目标是确保算法最终不再成为决定什么值得看、读或听的主要因素。

也就是说,本文并不是讨论为什么算法不应该拥有这种权力,而是讨论为什么它们不会拥有这种权力。

在算法出现之前,存在着更强大的东西

很难想象有其他东西能够真正取代算法。但历史让我们能够跳出时区,看到更广阔的视野。一千多年来,在现代社交媒体出现之前,有一个更强大的东西决定了大多数人可以消费什么:天主教会。

在中世纪欧洲的大部分地区,宗教权威监督着文本的出版。如果一位有抱负的作家想要创作一部与教会教义相悖的作品,或者仅仅因为没有神职人员的认可,这位作家就有可能被指控为异端邪说甚至更糟。例如,在 14 世纪,天主教神父兼牛津大学教授约翰·威克里夫 (John Wycliffe) 因将拉丁文圣经翻译成中世纪英语等原因而招致教皇的愤怒(尽管一些学者对此提出质疑)。当时,只有精英和神职人员接受过拉丁文教育。因此,威克里夫的翻译让普通民众(普通民众和信徒)能够直接阅读圣经并形成自己的观点和对圣经的解释,而不是像现状那样依赖神职人员的说教。

当然,当时也有许多著名人物避开了教会的统治:尼科洛·马基雅维利是《君主论》的作者,克里斯蒂娜·德·皮桑则完全靠写作谋生,成为“欧洲第一位职业女作家”。两人在生前都没有因为作品受到任何有记录的惩罚(尽管教会在马基雅维利死后禁止了《君主论》)。他们的成功有多种因素,但关键的区别在于一个一致的模式:这些艺术家和思想家通过获得强大贵族的赞助和保护而蓬勃发展。在那个时代,读写能力和知识交流是富人的专属特权,没有个人财富的艺术家别无选择,只能依靠贵族的恩惠。

这种贵族赞助制度随着 15 世纪中叶印刷机的出现而开始发展。约翰内斯·古腾堡发明的活字印刷术彻底改变了信息传播的方式。文本首次可以批量复制,思想,无论是激进的还是其他的,都可以接触到相对更广泛的受众。

马丁·路德的《九十五条论纲》引发了针对天主教会的新教改革,而医生安德烈亚斯·维萨里的《人体工厂七卷书》则挑战了当时的医学教条,它们都是这一技术变革的产物。尽管教会禁止或谴责此类作品,但印刷机确保了它们的存续。

随着越来越多的人获取信息,教会对知识和文化的几乎绝对控制开始减弱。文艺复兴蓬勃发展,贵族的赞助仍然发挥着作用,但有些事情正在发生变化。艺术家开始在贵族之外找到一个日益博学的新兴市场:商人和城市精英开始委托和购买更多艺术作品,包括文学作品。

到了 18 世纪,伦敦、巴黎和维也纳的咖啡馆和沙龙中,一种充满活力的思想文化开始扎根,小册子和政治讽刺作品在这里流传,引发了公众的争论。19世纪的工业革命大幅削减了印刷成本,报纸和廉价书籍成为发现的主要引擎:查尔斯·狄更斯和他的同时代人迅速找到了大众读者,出版社也成为了守门人。然而,即使主流出版商塑造了文化品味,小型出版社和文学社团仍然在支持大型机构忽视的作品。

一百年后,也就是 1929 年,评论家们哀叹批判性思维的消亡,间接地,阅读的消亡——这一切都是因为广播这项新技术的出现。现在,人们不必通过参与“谈话艺术”来避免尴尬的沉默,而是只需打开收音机,让陌生人的声音填补沉默。然后电视出现了。然后是第一款游戏机。现在,又过了将近一百年,专家们仍在谈论阅读和批判性思维的消亡。从某种程度上说,他们是对的:由于人们除了阅读或安静自省之外还有更多的娱乐选择(不像前广播时代),现在的读者更少了。然而,我们都在这里。读者和伟大艺术的爱好者总能找到让其保持活力的方法。尽管出版社、广播和电视占据了主导地位,但另类运动还是出现了:20世纪 50 年代美国的“垮掉的一代”诗人出版了价格实惠的小册子,地下杂志在音乐和政治圈蓬勃发展。

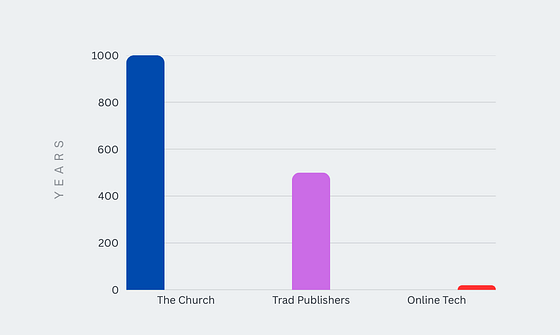

然而,最令人惊奇的是时间表。

可以说,教会统治了欧洲一千年,而传统出版商掌握着最高的把关和管理权力,时间只有大约一半。然后,从 20 世纪 90 年代互联网的广泛应用开始,在线技术在短短20 年内几乎完全控制了人们的注意力,从而颠覆了这两个权威。

与计算机科学家雷·库兹韦尔的加速回报定律(该定律观察技术进步的速度随着时间的推移呈指数增长)相似,每个新的创新时代都比上一个时代发生得更快,压缩了现有权力被颠覆所需的时间。简而言之,由于技术进步的速度越来越快,信息和工具在更短的时间内变得更加广泛可用,这缩短了任何单一机构能够保持近乎绝对主导地位的时间。曾经控制信息或技术数百年的实体现在发现他们的主导地位在短短几十年内就瓦解了。

所有这些转变都指向一个潜在的历史模式:每个时代的主导平台最终都会被新事物侵蚀或吞并。教会不再决定谁出版,传统出版业的守门人不得不与数字平台共享空间,广播和电视也加入了无限的在线内容流。如果从这段漫长的文化历史中可以学到什么,那就是,无论发现系统在其权力巅峰时期看起来有多么根深蒂固,它都不能成为人们消费什么的最终决定者。

事实上,我们早就已经看到了裂痕,当时 ChatGPT 和生成式 AI 的主流使用才刚刚三年。观众开始 渴望获得实质性的、反思性 的体验。只需看一下最受欢迎的播客,你就会发现两到四个小时的剧集获得了数百万的观看和收听量。Substack 时事通讯正在蓬勃发展,作家可以在其中以长篇写作探索细微的想法。(据报道,通常在 TikTok 和 Reels 上出现的时尚爱好者和购物者涌向Substack 寻找个性化推荐,以打破视频优先平台提供的千篇一律的风格)。YouTube 上的深入视频论文继续吸引着忠实的粉丝群。与此同时,读者对人工智能生成的写作越来越警惕,有些读者甚至会寻找在个人作品中明确不使用人工智能的创作者。

每当出现新的守门人时,不可避免地会出现反对运动,以倡导一种不同的、更有意义和多样化的方式来参与艺术和思想。

企业家们往往喜欢将推动这些重大社会和文化变革归功于技术进步,但我认为更大的功劳在于草根阶层的努力,他们建立了挑战不同时代“买方垄断”的平行系统:杂志、沙龙、小型出版社、独立创作者和艺术家。当然,如果没有观众的热情支持,这些努力都无法生存或发展。某位名不见经传的作家的一篇文章可能无法推翻算法帝国,但总的来说,独立作品可以有力地平衡批量生产的内容。

正如人们不再依赖天主教会获取信息和艺术一样(尽管天主教仍然是世界上最大的宗教之一),我可以想象未来算法无处不在,但不再是发现和策展的主导力量。

归根结底,我们——独立艺术家的支持者、长篇作家的订阅者、真实艺术和细致交流的赞助人和创造者——有责任培育这些涟漪,直到它们成长为下一波浪潮。只要我们继续共同努力,算法就像它们的前辈一样,将被更好、更公平的系统所取代。

一条评论